留学のリアル:ダラム大学 ファンデーションコースでの9ヶ月間

コンテンツ

自己紹介

みなさん、こんにちは。

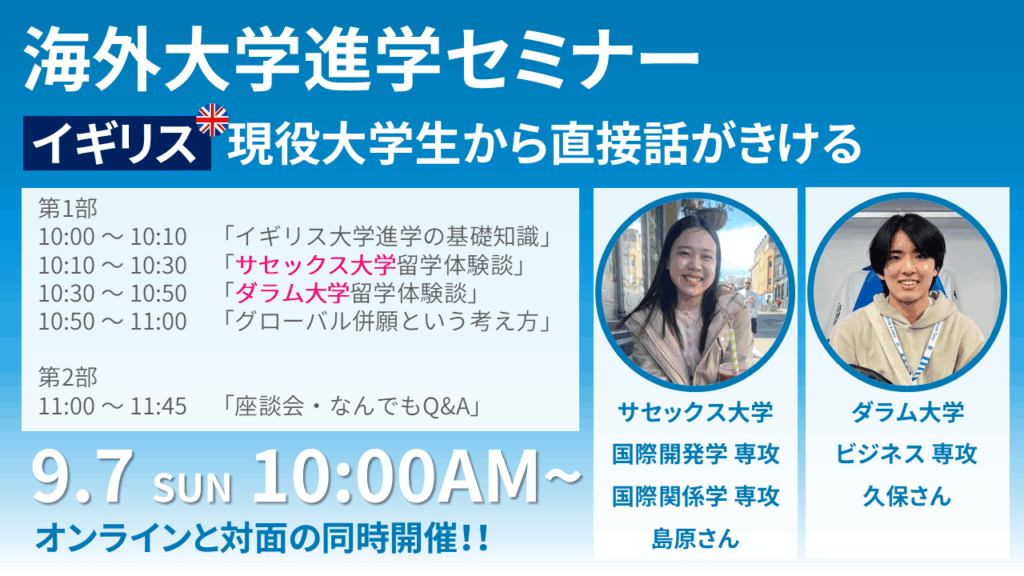

現在、イギリスのダラム大学(University of Durham)でビジネスマネージメントを専攻している久保拓人と申します。僕は、ファンデーションコース(Durham International foundation Year)をこの6月に終えて、9月からBA(学士課程)に進学します。

僕は、父の仕事の関係で小学校4年生からドイツに4年間住んでいました。当時の知り合いが海外大学に進学したことがきっかけとなり、自分自身の海外大学進学への選択肢が生まれました。

今回は、あまり情報のないダラム大学の魅力を、現役生としてわかりやすく皆さんにお伝えできればと思います。

小学生でドイツへ——僕がイギリス大学進学を選んだ理由

僕が初めて海外で生活したのは、小学校4年生のとき。父の転勤で家族とともにドイツへ移り、日本人学校に4年間通いました。週末や休みには、ヨーロッパのさまざまな国を旅することも多く、幼いながらに「海外で暮らすこと=楽しい、ワクワクすること」という印象が強く残りました。

中学2年で帰国してからは日本の学校に通い、高校は東京都立西高校に進学しました。進学校ではありましたが、僕は早い段階から「将来は海外の大学で学びたい」と考えていました。

自分で情報を集めながら準備を進め、高校卒業後の2024年9月からイギリスのダラム大学でファウンデーションコースを開始。今年6月に無事修了し、2025年9月からは経営学部で学士課程が始まります。

小さい頃に海外で暮らした経験があったからこそ、海外進学へのハードルはそれほど高く感じませんでした。これから本格的な大学生活が始まりますが、グローバルな環境で学び、多様な価値観に触れることを楽しみにしています。

進学校に進み、留学を選ぶ。

僕が海外大学への進学を意識し始めたきっかけは、ドイツで出会った日本人の友達の兄が、オランダのアムステルダム大学に通っていると聞いたことでした。小学生の頃から海外生活を経験していたこともあり、「これだ!」と直感的に感じたのを覚えています。特にヨーロッパの自由な雰囲気や、多様な価値観に触れた体験が強く印象に残っていて、高校1年生の早い段階から海外大学を本気で目指すようになりました。

正直に言うと、国内大学への進学には少し抵抗感がありました。特に高校受験を経験したあとだったこともあり、「またあのような受験勉強を繰り返すのか」という思いがありました。あまり興味のない教科にも必死に取り組み、偏差値や順位で評価される日本の受験スタイルに、どこか違和感を感じていたのだと思います。

また、父がヨーロッパで働く姿を身近に見ていたことも、海外志向を強めた理由の一つです。ヨーロッパでは長期休暇が当たり前で、家族との時間を大切にしながら働く人が多く、父もドライブや旅行を楽しみながら充実した生活を送っていました。そんな姿を見て、「自分も将来は海外で、仕事もプライベートも充実させた生活を送りたい」と自然に思うようになっていきました。

ハリーポッターの世界!ダラム大学の魅力“カレッジ制”!

ダラム大学はイギリス北部に位置し、近くにはニューカッスルやヨークといった歴史ある都市があります。街の中心には世界遺産のダラム大聖堂とダラム城があり、このお城は実際に大学の寮として学生が生活しているというユニークな特徴もあります。ダラム大学はイギリスで3番目に古い伝統校で、学問の水準が高いだけでなく、スポーツも非常に盛んです。そして何よりの特徴が、「カレッジ制」という独自の学生生活スタイルです。

カレッジ制とは、日本の大学の学部制度とは少し違い、“生活・コミュニティの拠点”として機能する仕組みです。ダラム大学には17のカレッジがあり、すべての学生が入学時にそのいずれかに所属します。カレッジにはそれぞれの建物、寮、食堂、共用スペースがあり、学年や専攻を超えた交流の場になります。イベントやスポーツ活動もカレッジ単位で行われることが多く、「一つの小さな大学がたくさん集まっているような」イメージです。つまり!ハリーポッターのホグワーツの生活を実際に体験することができます。学問的な授業は全学で受けますが、日々の暮らしや人間関係の中心になるのがこのカレッジで、いわば“第二の家”のような存在です。

僕がダラム大学を選んだ理由は、実際に現地を訪れたときに「ここしかない」と直感したからです。特に印象的だったのは、学生同士の距離の近さ。地理的にロンドンなどから離れていることもあり、多くの学生が親元を離れて生活しており、自然と深いつながりが生まれます。すれ違いざまに挨拶を交わしたり、一緒にスーパーに行ったりするのが日常的で、温かくて濃い学生生活がそこにありました。

また、図書館で黙々と課題に取り組む学生の姿からも、学びへの真剣さを感じました。イギリスの大学は課題の量も質も高く、日常的に勉強に追われることも多いですが、それだけ自分を鍛えられる環境が整っています。僕はあえてこのような厳しい環境に身を置くことで、日本では得られない経験と成長を手にしたいと思っています。だからこそ、高い学術水準と、切磋琢磨できる仲間に囲まれるダラム大学に強く惹かれました。

留学のリアル:ダラム大学のファンデーションコース 事前に知っておいてほしいこと

僕の留学のリアルとして、みなさんに事前にお伝えしたいことがいくつかあります。

①ファンデーションコースのキャンパスの場所と学生生活

②日本食事情

③人間関係

④留学期間

①ダラム大学のファウンデーションコースは、大学本部が置かれている歴史的な街ダラムではなく、車でおよそ40分離れたStockton-On-TeesにあるQueen’s Campusで行われます。 そのため、一年目から古都ダラムでのキャンパスライフを期待していると、想像との違いに驚くかもしれません。ただし、ダラムの街へは往復2ポンドのバスで行くことができ、スポーツをする方であればファウンデーションの代表チームとして、本キャンパスの学生とカレッジ対抗戦に参加することも可能です。また、ファウンデーション生全員で大学のオープンキャンパスに参加する機会もあります。しかし物理的な距離のため、society(サークル活動)に積極的に参加することはやや難しいのが現状です。

②生活面についてもいくつか注意が必要です。ダラム大学はイングランド北東部に位置しており、ロンドンからはかなり離れています。 そのため日本系のスーパーはなく、アジア食材をそろえるのは容易ではありません。 現地スーパーの品ぞろえやアクセスにも限りがあるため、自炊を工夫したり、現地の食文化に柔軟に対応する姿勢が求められます。

③人間関係に関しても覚悟が必要です。ファウンデーションコースにはさまざまな国や背景を持つ学生が集まります。留学に対する考え方や価値観が大きく異なるため、時には人間関係のトラブルが起こることもあります。特に2学期になると課題や試験が増え、勉強の負担に加えてホームシックを感じる学生も少なくありません。 そのような時こそ、自分が留学を志した目的を思い出し、周囲に流されずに努力を続けることが大切です。

④ファウンデーションコースは一年とされていますが、実際には約9か月であり、そのうち授業期間は7か月しかありません。 時間は想像以上に短く過ぎてしまいます。本キャンパスに進学した際に良いスタートを切るためにも、限られた時間を大切にし、ひたむきに学びに取り組むことをおすすめします。

リアルな寮生活と、料理から見えた人間関係—ファウンデーション期間の9ヶ月

9ヶ月間のファウンデーションコースで特に印象に残っているのは、友人たちとの共同生活です。僕はStockton-on-Teesにあるダラム大学クイーンズキャンパスの寮で過ごしました。限られた空間での生活は、自然と友人との距離を縮め、多様な価値観に触れる貴重な機会となりました。日常の楽しみは、友人たちとサッカーをしたり、運動後に近くの中東料理店でShawarmaを食べたり、週末にショッピングモールで買い物をしたりすることでした。

また、寮では友人と当番制で夕食を作り合う時間も良い経験でした。1学期は8人ほどのグループで料理の当番を回していました。料理好きなメンバーがいたおかげで、自分が作る回数は少なく、スポーツや勉強の後に温かい食事がある環境は大変ありがたかったです。2学期は別のグループと週3日を担当し、他の寮のキッチンを使うことで新しい友人関係も広がりました。しかし、言語の壁や文化の違いによる誤解や衝突もあり、最終的にグループは解散してしまいました。それでも、こうした経験を通じて多様な価値観に触れることができたのは貴重でした。

3学期からは一人で自炊を始めました。毎日料理をするのは大変な面もありましたが、料理中には勉強から一時的に離れて、好きな映像を見てリラックスできる時間にもなりました。味のバリエーションが限られて飽きることもありましたが、デリバリーや外食を利用しながら工夫しました。食材は週に2回、スーパーや中華系の食材店、オンラインショップで調達し、日本食中心の食生活を続けました。

また、友人の中にはパーティーやクラブで交流を深める人もいますが、ダラムは大都市と比べて静かな環境のため、刺激を求める人にはやや物足りなさを感じるかもしれません。このファウンデーション期間は、勉強や運動、食事、交流を通じて精神的に自立する大切な時間となりました。日常の中の多くの誘惑や価値観を見直すきっかけとなり、自分にとって本当に重要なものを見極める力が養われたと感じています。

英語授業のリアルと周りのレベル感

次に、僕の留学生活で直面した困難についてお話しします。最も大きかったのは、英語力の壁でした。入学当初、周りの友人たちが非常に流暢に英語を話しているのを見て、とても焦りました。僕は、英語圏以外の出身者は同じように苦労しているだろうと思っていましたが、実際にはIB(国際バカロレア)やインターナショナルスクールを卒業し、直接海外大学を目指した学生が多く、彼らの話すスピードはとても速く、聞き取るのに必死でした。

聞き取れないことも辛かったですが、理解できた会話にうまく返答できない自分にもフラストレーションを感じることが多くありました。また、授業のディベートでは、英語が流暢な学生たちは準備が不十分でも柔軟に即興で意見を述べられるのに対し、僕は用意した内容以上のことを話せず、落ち込むこともありました。この経験を通して、スピーキングで自在に使える単語のレベルと、意味がわかるだけの単語のレベルには大きな差があることを痛感しました。そのため、その後は即興力を伸ばすことに重点を置いて勉強を進めました。

正直に言うと、9ヶ月のイギリスでの生活で得た英語力には、まだ満足していません。1学期は友人と話す機会が少なかったのですが、2学期にはほぼ四六時中英語で会話し、多くの表現を吸収して自信がつきました。一方で、3学期はあまり話す機会が減り、英語力に満足できない状態でした。だからこそ、今一番大切なのは、英語に触れる機会を増やし、新しい単語をこまめにメモして、アウトプットの場を多く持つことだと感じています。

言語習得に近道はありません。地道に時間をかけて触れ続けることが何より重要です。僕はインターネットで見つけた口語表現を積極的に使い、相手に伝わった瞬間に「英語が生きている」と感じる楽しさを実感しています。海外大学進学を経験して、英語学習で最も大切だと思うのは、自分が「楽しい!」と感じる方法を見つけ、それを続けることです。

留学を考えている皆さんへ伝えたいこと

これから留学を考えている方には、ぜひ「せっかくの貴重な機会を最大限に活かしてほしい」と心から思います。僕の実体験から言うと、多くの学生は留学生活が始まってから2〜3ヶ月経つと慣れてしまい、「これでいいや」と少し気が緩んでしまうことがあるように感じます。

僕の場合は授業を欠席することはありませんでしたが、自分の英語力に自信が持てず、人との交流を避けてしまった時期もありました。相手が話しかけてくれているのに、うまく自己表現ができず、せっかくの友達になるチャンスを逃してしまうことも多かったです。その時、「自分は留学しているのに何をしているんだろう」と自分自身に問いかけることもありました。

この経験から学んだのは、留学生活をもっと有意義に過ごすためには、多少しんどくても積極的に人と関わり、前に進み続けることが大切だということです。僕はまだ留学生活が3年残っていますが、高額な費用を考えると、それに見合う成果をしっかりと出したいと改めて気を引き締めています。

また、英語については、できる限り事前に鍛えてから留学に臨むことをおすすめします。もちろん個人差はありますが、ある程度英語力がある状態で留学生活を始めた方が、友達もできやすく、授業や試験でも有利です。特に奨学金やファンデーションコース修了後の進学チャンスを増やすためには、高い成績を取ることが重要になるのは間違いありません。

言語力は一朝一夕に伸びるものではないため、ファンデーションコースの英語スピーキングテストのような場面でも、しっかり準備して臨むことが大切です。時間をかけて準備することで、自信を持ってテストに臨めるようになります。

とはいえ、すべてを自分一人で抱え込む必要はありません。僕の大学では、週に一度のパーソナルチューターとの面談や、試験結果に応じて科目担当の先生からのサポートも充実しています。こうした支援体制があるので、安心して勉強に集中できる環境が整っています。

最後に、留学は時に大変なこともありますが、精神面もスキル面も大きく成長できる素晴らしい経験です。多くの人が自分の夢に向かって挑戦し、留学を通じて新しい世界を広げていけることを心から願っています。